和太鼓といってもたくさんの種類があります。

えっ⁈これも和太鼓なの?なんていうのもあったりしますが、

ここでは代表的な太鼓となる長胴太鼓と締太鼓を中心に紹介していきたいと思います。

太鼓の種類や特徴などがわかると楽しさが増しそうですね♪

和太鼓の種類

日本の伝統楽器、和太鼓の世界をご紹介しましょう。

和太鼓は、約2000年以上の歴史を持つ日本の伝統的な打楽器です。

力強い響きが特徴で、お祭りや舞台芸術、宗教儀式などで演奏されてきました。

今日でも多くの人々に馴染み深い楽器となっています。

和太鼓は、非常に力強い音を奏でることが特徴です。

和太鼓には、いくつかの種類があります。

和太鼓の分類は、おおまかには次のようになります。

- 長胴太鼓(ながどうだいこ)=宮太鼓

- 桶胴太鼓(おけどうだいこ)

- 附締太鼓(つけしめだいこ)

- 平太鼓(ひらだいこ)

【太鼓の特徴】

| 太鼓の種類 | 口径 | 素材 | 特徴 |

| 長胴太鼓 | 30~90cm | 欅など | 重厚な音、遠くまで音が響く |

| 附締太鼓 | 35~39cm | 欅、松、栴檀など | 高音、リズムキープに使われること多い |

| 桶胴太鼓 | 39~150cm | 杉、檜など | 軽量、肩から紐をつけて担いで演奏可 |

| 平太鼓 | 30~120cm | 欅、松など | 比較的軽量、胴が短く平たい太鼓 |

このように、和太鼓には様々な種類があり、それぞれ特徴的な音色や演奏方法を持っています。

初心者の方でも、それぞれの太鼓の画像と特徴を照らし合わせれば、名前を覚えるのも難しくないですね。

長胴太鼓について

長胴太鼓の紹介

「和太鼓」と聞いて思い浮かべるのは、この太鼓の風貌が多いのではないでしょうか。

こちらは「長胴太鼓(ながどうだいこ)」と呼ばれる太鼓です。

「宮太鼓(みやだいこ)」とも呼ばれています

和太鼓の種類の中でも特に重要な地位にある長胴太鼓。

和太鼓の代表ともいえる長胴太鼓は、日本人にとってはとてもなじみの深い太鼓といえます。

長胴太鼓は、主に太鼓集団や伝統的な和太鼓の演奏で使用されています。

お祭りのやぐらの上で盆踊りに合わせて演奏されているところをよく見かけますね。

やや膨らみのある円筒形で、口径より胴が長いということで「長胴太鼓」と呼ばれているようです。

その大きな胴によって、より迫力のある音を奏でることができ、演奏の中心となっています。

和太鼓の基本を学ぶ上で、長胴太鼓は欠かせない存在なのです。

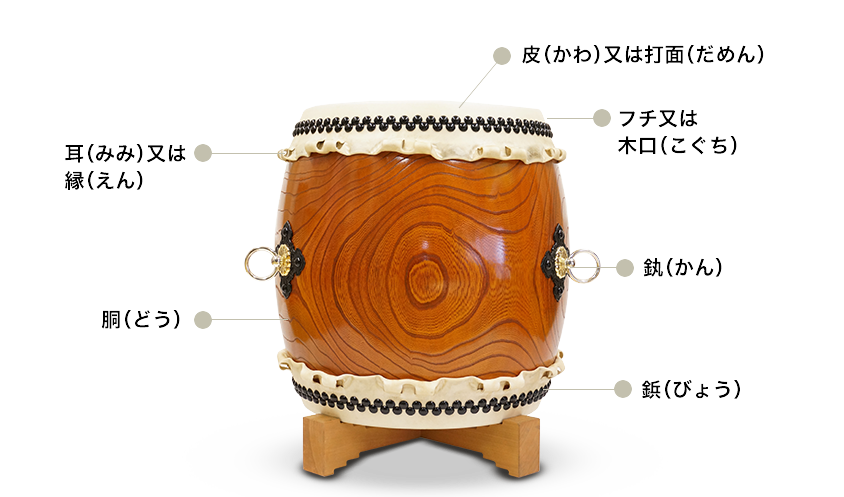

長胴太鼓の各部の名称や材質

この太鼓は、木で作られた胴に牛の皮を強力に張ったものになります。

長胴太鼓は、いくつかの要素から構成されています。

【長胴太鼓の各部の名称】

長胴太鼓を作るためには、「胴」「皮(革)」「鋲」「カン」という4つの要素が必要です。

- 「胴」は木で作られています。

- 「皮」は加工された牛の皮です。

- 「鋲」と「カン」は鉄でできています。

また、太鼓の大きさを表すのに尺寸の表記が使われています。

和太鼓では、「尺」と「寸」の2つの単位を覚えておきましょう。

わかりやすくいうと

1寸=10/330m=3.030303…なので

簡単に1寸=3㎝、1尺=10寸=30㎝と認識しましょう。

もともと、長胴太鼓の胴は、1本の木をくり抜いて作られています。

胴に使われる木の種類としては、いろいろあるのですが、

よく「欅(ケヤキ)」という木材が使われます。

欅は、長胴太鼓の胴の材料として最も優れているとされているのです。

その理由としては、下記のようなことがあげられます。

- 日本全国に分布している木材であること

- 美しい木目が出ること

- 耐久性が優れていること

- 胴の響きが良いこと

他にも、「タモ」「栓」「栃」などと呼ばれる木材もあります。

これらの太鼓は、欅の太鼓とは異なる音を奏でます。

長胴太鼓の胴は、完成までに3年以上の時間がかかるそうです。

長胴太鼓の価格

一本の木をくり抜いて作られる胴には、太鼓のサイズに応じた太さの木材が必要になってきますので、大きな太鼓になるほど高価になる傾向にあります。

例えば、欅の1.6尺の長胴太鼓は、約80~100万円くらいの金額になります。

和太鼓に使用される欅は、育てるにも100年単位の年月が必要のようです。

そのため、欅の木が減少しており、価格が上昇しているのです。

「えっ⁉︎ 和太鼓ってこんなに高いの?ムリムリ・・・」

なんて思った方、確かにくりぬき太鼓のような高価な太鼓もありますが、

もっと手軽に購入できる太鼓もあります。

最近では、「集成胴(合わせ胴)」と呼ばれる、木の板をタル状に貼り合わせて作られた太鼓が販売されています。

これは1本の木ではないため、比較的安価に販売されています。

木の板をタル状に貼り合わせた「集成胴」の太鼓です。

くり抜き胴の太鼓の約1/10程度の価格ですので、まぁまぁ購入できそうですね。

価格の違いは材料の違いによるものだけですので、「集成胴」だからと言って品質が落ちるわけではありません。

価格の違いがあるものの、どちらも魅力的な商品であり、悪い商品ではありません。

音の質や高低差は、「皮」とその張り方、気温や湿度によっても大きく変化します。

様々な太鼓に触れてみると、その違いを実感できると思います。

締太鼓について

締太鼓の紹介

締太鼓は、長胴太鼓の次によく見かける太鼓で、お祭りのお神輿のそばで演奏される「お囃子はやし」の楽器・太鼓としてよく使われています。

猿楽太鼓や附締太鼓とも呼ばれているようです。

締太鼓は、お囃子や祭りなどで主に下拍子を奏でる太鼓です。

金輪に張った革を胴で挟み、そして紐やボルトで締めるということから「締太鼓」と呼ばれているみたいですね。

太鼓の中でも特に高い音域を担当・得意とし、演奏をリードする重要な役割を果たしています。

締太鼓の構成と材質

締太鼓の構成はシンプルで、長胴太鼓と同じく「胴」の部分と「皮」の部分、

そして両者を締め上げるための「紐」または「ボルト」で構成されています。

「胴」は通常欅を使用しますが、タモやナツメなどの材料を使うこともあります。

また、締太鼓は小さめな太鼓なので、くりぬきの胴でも比較的手頃な価格で購入できます。

「皮」は牛の皮を強力な力で鉄のリングに張ったものを使用します。

締太鼓は長胴太鼓と異なり、自分自身で締め上げて音を調整できる太鼓なんです。

締めるためには「紐」や「ボルト」が使用されます。

また、一部では「ターンバックル」も使用されます。

【素材の違い】

| 素材 | 重さ | 締めやすさ | 音色 |

| 紐 | 軽い | 難しい | 柔らかい |

| ボルト | 思い | 簡単 | 固い |

| ターンバックル | やや重い | やや簡単 | やや固い |

締太鼓の大きさ

締太鼓の大きさは、長胴太鼓と違って「丁」という単位で表されます。

他の和太鼓が尺寸で表されるのに、締太鼓だけがなぜ「丁」なのか、、、

それは、締太鼓は小さめの大きさでありながら、

高音を出さなければならないという使命があるため、

他の太鼓のように尺寸で太鼓ごとの違いを表せないのだそうです。

そのため、面の大きさや革の厚さによって大きさが表されます。

| 面の大きさ(cm) | 皮の厚さ(mm) | 胴の高さ(cm) | |

| 並附 | 35 | 11 | 15 |

| 二丁掛 | 36 | 19 | 18 |

| 三丁掛 | 36.5 | 23 | 21 |

| 四丁掛 | 37.5 | 26 | 24 |

| 五丁掛 | 39 | 29 | 24 |

締太鼓が大きくなるほど、締めるのに技術と力が必要になってきます。

が、そのぶん高い音まで調整することができ、より良い響きを生み出すことができるのです。

なんだか、奥深いなと感じます。

まとめ

和太鼓の長胴太鼓と締太鼓を中心に紹介してきました。

長胴太鼓と締太鼓は和太鼓の中でも代表的な楽器。

長胴太鼓は力強い低音、締太鼓は高音域の音色、が特徴でしたね。

この二つの太鼓を組み合わせて演奏されている太鼓チームをよく見かけたりしますね。

和太鼓を始める人にとっては、なじみ深い太鼓になるかと思います。

二つの太鼓の特徴・違いなどを知ることによって、和太鼓への理解も深まり、練習も楽しくなりそうですね!

コメント